Seit 2001

Antworten auf die Herausforderungen des neuen Jahrtausends

Seit 2001 leitet Matthias W. Beckmann (geb. 1960) die Klinik. Er führte einen radikalen Strukturwandel durch, mit dem auf die wissenschaftlichen, medizinischen und wirtschaftlichen Herausforderungen des neuen Jahrtausends reagiert werden sollte. Beispielhaft sei an dieser Stelle nur auf die wachsende Bedeutung der Forschung im Bereich der molekularen Medizin, den Siegeszug der minimal invasiven Chirurgie auch in der Onkologie und die Reform des Gesundheitswesens hingewiesen. Details zu diesem Strukturwandel und dessen Ergebnissen finden sich in den Forschungsberichten der Klinik.

Parallel dazu wurden in den historischen Gebäuden der Klinik umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die eine zeitgemäße Ausstattung der Funktionsräume und der Patientenzimmer zum Ziel hatten. Einen Meilenstein stellte die Einweihung der neuen Geburtshilfe im Sommer 2005 dar. Das in rund zweijähriger Bauzeit errichtete, 14 Millionen Euro teure Gebäude schließt direkt an die benachbarten, teilweise unter Denkmalschutz stehenden Altbauten der Frauenklink an und verbindet so die einzelnen Abteilungen und Funktionsbereiche der Klinik miteinander. Im Innenhof wurde für die Schwangeren und Wöchnerinnen ein Garten als Ruhezone angelegt.

Bearbeitung der Klinikgeschichte

Das 175-jährige Klinikjubiläum 2003 bot Anlass zu einer intensiven medizinhistorischen Auseinandersetzung mit der Geschichte der Klinik und des Faches. An den entsprechenden Arbeiten waren neben einem Team der Frauenklinik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin sowie des Stadtmuseums Erlangen beteiligt. Es entstanden eine große Sonderausstellung, ein Ausstellungsbegleitband und eine Monografie zur Strahlentherapie sowie mehrere Dissertationen – darunter eine Untersuchung zu den Zwangssterilisationen im Nationalsozialismus. Neueste Arbeiten zur Klinikgeschichte finden sich in Jubiläumsbänden zur Geschichte des Universitätsklinikums (2016) und der Medizinischen Fakultät (2018) (siehe Literaturverzeichnis).

Im Folgenden werden wesentliche Entwicklungen seit dem Beginn der klinischen Geburtshilfe in Erlangen 1828 dargestellt. Kurzbiografien der Klinikdirektoren ergänzen den Text.

1828

Beginn der klinischen Geburtshilfe in Erlangen: Zimmer mit Aussicht für die "Schmerzenstöchter"

Diesen Eindruck wollte der Erlanger Arzt Anton Bayer (1791 – 1832) im Jahr 1828 vermitteln, als er in seiner "Ersten Nachricht von der Entbindungsanstalt der Königlichen Universität Erlangen" den Blick aus dem eben eröffneten ersten Gebärhaus Mittelfrankens mit blumigen Worten pries. Genauso enthusiastisch äußerte er sich über die Schönheit und Zweckmäßigkeit der Inneneinrichtung seines Institutes, das in einem gepachteten, umgebauten Wohnhaus am Stadtrand untergebracht war.

Bayer, damals schon seit zwei Jahren außerordentlicher Professor für Geburtshilfe, tat dies aber sicherlich nicht nur, weil er das Ergebnis seiner langen Bemühungen um die Errichtung der Gebäranstalt ins rechte Licht rücken wollte. Es galt vor allem, die klinische Geburtshilfe möglichst attraktiv darzustellen. Nur so konnte er darauf hoffen, dass davon auch Gebrauch gemacht werden würde, denn akademische Gebärhäuser hatten damals in der Bevölkerung einen schlechten Ruf und wurden selbst von mittellosen Frauen nach Möglichkeit gemieden: Sie fürchteten – oft zu Recht – in menschenverachtender Weise für die Ausbildung angehender Ärzte missbraucht zu werden. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen bezeichnete Bayer allerdings die Sorge um die werdenden Mütter als oberstes Ziel der klinischen Geburtshilfe. Erst in zweiter Linie sprach er davon, dass das Gebärhaus der "Bildung geschickter und ihres Namens würdiger Geburtshelfer" und der "wissenschaftlichen Vervollkommnung der Entbindungskunst" dienen solle.

Ab 1828

Nie mehr als 100 Geburten

Das Erlanger Gebärhaus von 1828 verfügte über 12 Betten, von denen nur drei für zahlende Schwangere vorgesehen waren. Die übrigen neun dienten Frauen, die als sogenannte Hausschwangere unentgeltlich verpflegt und entbunden wurden. Im Gegenzug mussten sie sich für leichtere Arbeiten und den Studentenunterricht zur Verfügung stellen. Hausschwangere gab es in der Erlanger Frauenklinik bis in die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Diese Einrichtung überlebte sich in der Bundesrepublik erst, als die gesetzlichen Krankenkassen begannen, klinische Entbindungskosten als Regelleistung zu übernehmen.

Trotz der Bemühungen Bayers und seiner Nachfolger machte die Bevölkerung aus den genannten Gründen von der Möglichkeit zur Klinikgeburt zunächst nur sehr zögernd Gebrauch. Bis in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts wurden in Erlangen nie mehr als 100 Frauen pro Jahr stationär entbunden. Erst mit der Gründung einer Hebammenschule 1874 kam es zu einem stetigen Aufwärtstrend: Anfang des 20. Jahrhunderts war die Zahl der jährlichen Geburten bereits auf 400 gestiegen, in den vierziger Jahren übertraf sie erstmals die Anzahl der in der Stadt Erlangen gemeldeten Entbindungen. Mitte der fünfziger Jahre wurde die Marke von 1.000 Geburten überschritten. Heute gehört die Frauenklinik mit über 2500 Entbindungen jährlich zu den großen akademischen Geburtskliniken Deutschlands.

1833--1868

Die Geburtshilfe rückt an das Klinikum heran

Nach dem Tod Bayers wurde 1833 Eugen Roßhirt (1795-1872) zum ersten ordentlichen Professor der Geburtshilfe und Direktor der Geburtshilflichen Klinik in Erlangen ernannt. Roßhirt hatte zuvor jahrelang als Hebammenlehrer und Prosektor der Chirurgenschule in Bamberg gewirkt. Während seiner 35-jährigen Tätigkeit in Erlangen wurden rund 2000 Frauen stationär behandelt. Roßhirt galt wie Bayer als hervorragender Praktiker. Besonders hervorgehoben wird, dass er auch als erster Vorlesungen über „Frauenzimmerkrankheiten“ abhielt.

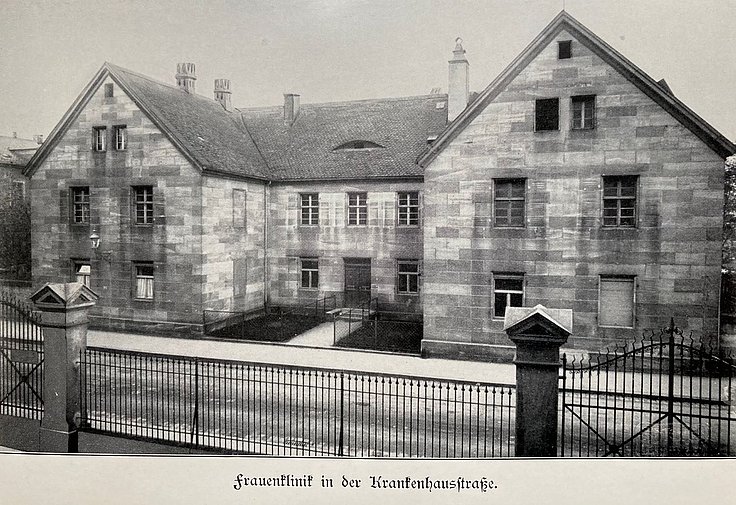

Das Gebärhaus war 1828 mit Absicht möglichst peripher am Stadtrand eingerichtet worden, weil man befürchtete, seine überwiegend als „gefallene Mädchen“ eingestufte Klientel könnte in der Stadtmitte und in unmittelbarer Nähe des Universitätskrankenhauses die öffentliche Moral gefährden. Es zeigte sich aber rasch, dass diese Lage für den studentischen Unterricht sehr nachteilig war: Zu einer der ohnehin seltenen Entbindungen gerufen, trafen die Studiosi oft erst ein, wenn das Kind bereits geboren war. Als 1853 der Pachtvertrag für das Gebärhaus auslief, konnte Roßhirt u. a. mit dem Hinweis darauf einen Neubau durchsetzen, der später seinen Namen trug und nun in unmittelbarer Nähe des Universitätskrankenhauses gelegen war.

1868--1876

Auf dem Weg zur Frauenklinik

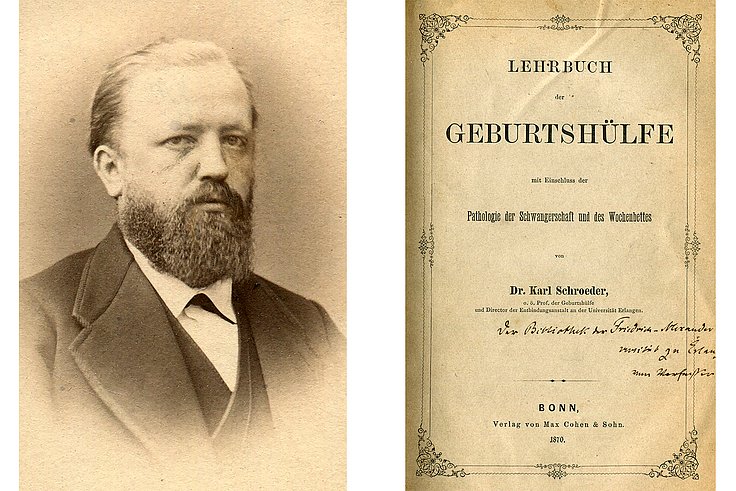

Die Entwicklung vom Gebärhaus zur Frauenklinik im heutigen Sinne begann, als 1868 Karl Schroeder (1838 – 1887, Vorname auch: Carl, Nachnahme auch: Schröder) nach Erlangen berufen wurde. Der junge Privatdozent aus Bonn, der im Laufe seiner weiteren Karriere zu einem der bedeutendsten deutschen Frauenärzte des 19. Jahrhunderts werden sollte, richtete im "Rosshirt'schen Bau" 1870 die erste „Station“ für gynäkologische Patientinnen ein. Es handelte sich allerdings zunächst nur um vier Betten, für die sich im ersten Jahr überdies lediglich acht Patientinnen fanden. Auch die Geburtshilfe präsentierte sich anfänglich alles andere als florierend: es gab Monate ohne eine einzige Entbindung. Lehre war so kaum möglich.

Schroeders Persönlichkeit führte jedoch rasch zu einem Wandel. Die Zahl der geburtshilflichen und gynäkologischen Patientinnen nahm zu, ebenso die der Studierenden. Bereits 1873 war die Zahl von Schroeders Schülern für den klinischen Unterricht von etwa 20 auf über 50 angestiegen. 1874 gelang es ihm, gegen viele Widerstände an der Frauenklinik die 4. bayerische Hebammenschule zu etablieren, in der mit steigenden Schülerinnenzahlen bis zum Höhepunkt ihrer Entwicklung um die Jahrtausendwende schließlich in dreijährigen Kursen jeweils 60 angehende Hebammen ausgebildet wurden. Seit dem Wintersemester 2021/22 wird diese traditionelle Form der Ausbildung durch den Studiengang Hebammenwissenschaft abgelöst.

Bis Schroeder 1876 einem Ruf nach Berlin folgte, hatte die Klinik unter seinem Direktorat insgesamt knapp 600 Entbindungen betreut, wobei die höchste jährliche Geburtenzahl mit 115 in sein letztes Amtsjahr fiel. An gynäkologischen Patientinnen betreute er insgesamt etwas mehr als 200. Die während seiner Amtszeit steigendenden Patientinnen- und Studentenzahlen veranlassten Schroeder bereits 1873, einen Klinikneubau zu beantragen. Das in allen Einzelheiten ausgearbeitete Projekt – ein Gebäude entlang der heutigen Universitätsstraße – wurde jedoch erst drei Jahre später genehmigt. So blieb es Schroeders Nachfolger Paul Zweifel (1848-1927) vorbehalten, die Realisierung des Neubaus zu begleiten. Er stellte den ersten Bauabschnitt der Klinik in ihrer heutigen Form dar.

Das „kleine Feld der Tätigkeit in Erlangen“ -- so formulierte ein Freund vor allem mit Blick auf die Patientenversorgung und Lehre in den ersten Jahren – nutzte Schroeder zu intensiver wissenschaftlicher Arbeit, die ihm schließlich auch den Ruf nach Berlin einbrachte. So vollendete er 1870 sein in Bonn begonnenes „Lehrbuch der Geburtshülfe“, das sich in der Folge zu einem Bestseller entwickelte. Ähnlich erfolgreich wurde das 1874 veröffentlichte „Handbuch der Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane“.

1876--1887

Mehr als drei Jahrzehnte reger Bautätigkeit

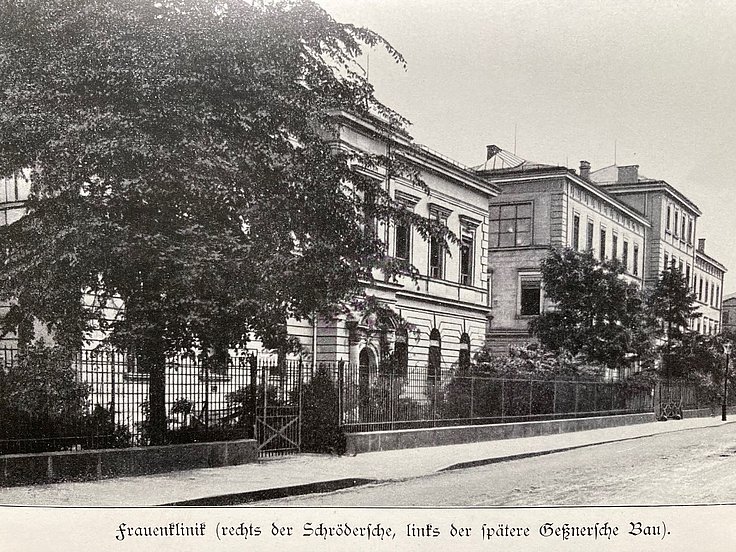

Mit der Amtsübernahme von Paul Zweifel und der Errichtung des von Schroeder geplanten Klinikneubaus entlang der Universitätsstraße begann eine rund drei Dekaden andauernde Bautätigkeit, in deren Verlauf die Klinik ständig erweitert wurde und damit den Grundriss erhielt, der sie mit geringen Modifikationen bis zur Errichtung des Geburtshilfeneubaus an der Östlichen Stadtmauerstraße 2005 über ein Jahrhundert prägte. Die drei neuen Gebäude wurden jeweils mit den Namen der Ordinarien belegt, die sie geplant und/oder deren Errichtung bzw. Fertigstellung sie begleitet hatten. Auf den erwähnten „Schroeder-Zweifel-Bau“, der 1878 fertiggestellt wurde, folgte zwischen 1900 und 1902 im Westen der „Frommel-Gessner-Bau“ (Abb. 5) und schließlich im Norden von 1906 bis 1908 der „Menge-Bau“ (Abb. 6).

Als Paul Zweifel seine Tätigkeit in Erlangen aufnahm, hatte er sich neben klinischer Tätigkeit in der Geburtshilfe bereits im Straßburger Institut des berühmten Physiologen Felix Hoppe-Seyler mit bahnbrechenden Arbeiten zum fetalen Stoffwechsel einen Namen gemacht. In Erlangen begann er, sich mit der aufstrebenden gynäkologischen Chirurgie auseinander zu setzen. Dabei musste er – wie die meisten seiner Fachgenossen - überwiegend autodidaktisch vorgehen. Weitgehend unbekannt ist, dass Zweifel in diesem Zusammenhang eine der ersten Nieren-Entfernungen überhaupt vornahm – mit glücklichem Ausgang für die Patientin, die über Jahre an einer durch eine Geburtsverletzung verursachte Fistel (Ureter-Zervix-Fistel) unsäglich gelitten hatte.

Das erste „Operationszimmer“

Der unter seiner Ägide realisierte Klinikneubau nach den Plänen von Schroeder beherbergte im Erdgeschoß die Wohnung des Klinikdirektors. Im ersten Stock fanden die gynäkologische Klinik und der klinische Hörsaal Platz. Im 2. Stock waren die Geburtshilfe und die Hebammenschülerinnen sowie ein zweiter Hörsaal untergebracht. Ein nach Norden orientierter Anbau parallel zur östlichen Stadtmauerstraße bot Raum für die Küche und die Wirtschaftsräume. Seine zunehmende chirurgische Tätigkeit veranlasste Zweifel später, einen Raum im zweiten Stock zu einem „Operationszimmer“ umzugestalten (vgl. Abb. 5). 1887 wurde Zweifel zum Nachfolger von Carl Credé nach Leipzig berufen.

1887--1902

Behandlung der Eileiterschwangerschaft

Zweifels 1887 ins Amt eingesetzter Nachfolger Richard Frommel (1854 – 1912), dessen Laufbahn als Wissenschaftler bei Karl Schroeder in Berlin begann, verdankt die Frauenheilkunde einen entscheidenden Impuls zum Umdenken bei der Therapie der lebensgefährlichen Eileiterschwangerschaft. Im Gegensatz zur geltenden Lehrmeinung, die abwartendes Verhalten empfahl, setzte sich Frommel für die sofortige operative Behandlung des damals unter der Bezeichnung „Haematoocele retrouterina“ laufenden Krankheitsbildes ein. Sein Name ist außerdem noch heute im "Chiari-Frommel-Syndrom" gegenwärtig. 1887 begründete er "Frommels Jahresberichte für die Geburtshilfe und Gynäkologie", die erste Referate-Sammlung über alle wichtigen Veröffentlichungen des Fachgebietes.

Unter Frommels Ägide wurde ferner mit dem Bau des Klinik-Westflügels begonnen, der 1902 von Adolf Gessner (1864 – 1903, auch: Geßner) eingeweiht werden konnte. Zuvor hatte sich bereits Ende der 1880er/Anfang der 1890er Jahre bei zunehmenden Patientinnen- und Studentenzahlen trotz des gerade erst eingeweihten Neubaus die Notwendigkeit ergeben, im Hof der Klinik ein eigenes Hörsaalgebäude zu errichten. Die dadurch frei gewordenen Räume im „Schroeder-Zweifel-Bau“ konnten für Patientinnen und ein Labor genutzt werden. Dennoch herrschte in der Klinik weiter Platzmangel. Der Hörsaal im Hof, der 1894 bezugsfertig wurde, umfasste auch mehrere Nebenräume u.a. für die Lehr- und Lernmittelsammlung. Er galt damals als der „schönste, geräumigste und praktischste in Erlangen“ (Deuerlein).

Gessner, der nach Frommels überraschendem, in seinen Umständen bis heute ungeklärten Rücktritt vom Amt 1901 zu dessen Nachfolger ernannt wurde, war der Erlanger Klinik bereits seit 1890 verbunden. Frommel hatte ihn damals als Assistenten eingestellt und von 1893 bis 1887 zur klinischen sowie wissenschaftlichen Weiterbildung an die I. Universitätsfrauenklinik nach Berlin geschickt. Unmittelbar nach seiner Rückkehr konnte sich Gessner habilitieren. Er wurde damit der erste Dozent neben dem Klinikdirektor und plante zusammen mit Frommel den Klinikneubau von 1902.

Elektrizität kommt in die Klinik

Der „Frommel-Gessner-Bau“ nahm nach seiner Fertigstellung die Geburtshilfe auf. Außerdem ermöglichte er die Einrichtung eines neuen Haupteingangs, in dem nun ein Pförtner Platz fand. Die Gynäkologie blieb im „Schroeder-Zweifel-Bau“ und profitierte von den frei gewordenen geburtshilflichen Räumlichkeiten. Im Zuge der Bautätigkeit erhielt die Klinik 1902 auch eine elektrische Beleuchtung. Damit war die zuvor benutzte Gasbeleuchtung Geschichte, die vor allem im OP durch von ihr ausgelöste chemische Reaktionen mit dem Narkosegas Chloroform beim Personal immer wieder zu Hustenanfällen führte und Patientinnen gefährdete.

1901--1910

Die „Vier-Männer-Dekade“

Das erste Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts stellte für die Frauenklinik den unruhigsten Zeitabschnitt in ihrer Geschichte dar. Nach dem Rücktritt Frommels und mit der Amtsübernahme durch Gessner 1901 erlebte sie bis 1910 einen fünfmaligen Wechsel im Ordinariat. Vom April bis zum Juli 1904 wurde das Direktorat von dem gerade erst habilitierten Walter Stoeckel (1871-1961) versehen, der später als Berliner Ordinarius über Jahrzehnte eine prägende Persönlichkeit des Faches werden sollte. Am längsten hatte Karl Menge (1864 – 1945) den Lehrstuhl inne, der nach seinem Amtsantritt 1904 im Jahr 1908 einem Ruf nach Heidelberg folgte. Gessner hatte 1903 unter dem Eindruck einer unheilbaren Erkrankung Selbstmord begangen; Johann Veit (1852-1917), ein Berliner Schüler von Karl Schroeder, blieb nur ein Jahr, und Philipp Jung (1870-1918), der 1908 die Nachfolge Menges angetreten hatte, folgte bereits 1910 einem Ruf nach Göttingen.

Allerdings gelang es Menge trotz seiner relativ kurzen Amtszeit, den dritten großen Bauabschnitt der Klinik durchzusetzen. Begründet wurde seine Notwendigkeit vor allem mit einem weiteren Anstieg der Zahl der Patientinnen, aber auch mit der Notwendigkeit zur Beseitigung noch immer bestehender Provisorien. Obwohl mit dem Bau des nach Menge benannten Gebäudes im Norden des Geländes zwischen Universitätsstraße und der alten Medizinischen Klinik bereits im Sommer 1906 begonnen worden war, blieb die Vollendung seinem Nachfolger Jung vorbehalten.

Im „Menge-Bau“ fanden nun im Erdgeschoss die Verwaltung, die Küche, die ersten Röntgeneinrichtungen, eine neuer Hörsaal mit Nebenräumen (heute: Kleiner Hörsaal, hierzu Abb. 13) sowie die damalige Hydrotherapie Platz. Das erst 1894 eröffnete, damals hoch gelobte Hörsaalgebäude im Hof hatte dem Neubau weichen müssen. In die oberen Stockwerke des „Menge-Baus“ zogen nun der OP mit den erforderlichen Nebenräumen sowie die gynäkologische Abteilung ein. Der freiwerdende Raum im „Schroeder-Zweifel-Bau“ wurde für die Einrichtung einer vollkommen neuen konservativ-septischen Station genutzt.

1910--1921

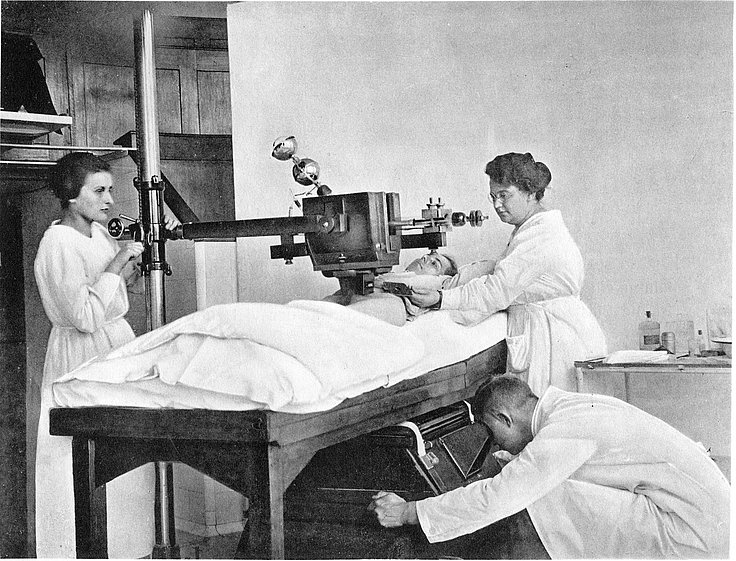

International anerkanntes Zentrum für die Strahlentherapie

Im Ersten Weltkrieg und in der Weimarer Republik entwickelte sich die Frauenklinik trotz ungünstiger äußerer Rahmenbedingungen zu einem international renommierten Zentrum für die damals noch in ihren Anfängen stehende Strahlentherapie. Schon 1921 besuchten über 400 Ärzte und Physiker die Klinik, um sich über die „Erlanger Methoden“ zu informieren. 1922 wurden bereits 684 Patientinnen und Patienten radiologisch behandelt. Bis zum II. Weltkrieg rekrutierte sich ein erheblicher Teil der stetig zunehmenden Zahl der Hilfesuchenden aus zahlungskräftigen Ausländerinnen und Ausländern.

Die näheren Umstände dieser Entwicklung sind mit den Namen der Direktoren Ludwig Seitz (1872 – 1961) und Hermann Wintz (1887 – 1947) verknüpft. Seitz leitete die Klinik von 1910 bis 1921. Wintz, 1913 als Assistent eingestellt, wurde zum Nachfolger bestimmt und war damals mit nur 33 Jahren der jüngste Ordinarius für Frauenheilkunde in Deutschland. 1924 wählte ihn die Deutsche Röntgengesellschaft zu ihrem Vorsitzenden. Bis 1945 entwickelte sich Wintz nicht nur als Wissenschaftler und Klinikchef, sondern auch als Rektor der Universität (1938 – 1944) und einflussreicher Bürger zu einer für Erlangen prägenden, aber wegen seiner Rolle im Nationalsozialismus auch umstrittenen Persönlichkeit.

Obwohl der Aufstieg der Klinik zu einem strahlentherapeutischen Forschungs- und Behandlungszentrum in die Amtszeit von Seitz fällt, spielte Wintz sicherlich die entscheidende Rolle. Dem vielseitig begabten, erfinderischen und auch technisch versierten Arzt gelang es, ein ungewöhnlich erfolgreiches Joint-venture mit der Erlanger Firma "Reiniger, Gebbert & Schall" (RGS) zu etablieren. Das Unternehmen, das später in der Siemens AG aufging, zählte damals bereits zu den weltweit führenden Herstellern von Röntgenapparaten. Aus der Firma flossen über viele Jahre erhebliche Forschungsgelder in die Frauenklinik.

1921--1933

Der „Röntgen-Wertheim“

Zusammen mit RGS-Technikern erarbeitete Wintz zahlreiche Verbesserungen für die damals üblichen Röntgen-Bestrahlungseinrichtungen. Gleichzeitig entwickelte er mit Seitz eine von vielen Experten damals als revolutionär empfundene Methode der Röntgentherapie für gynäkologische Krebserkrankungen. Ihre konsequenteste Ausprägung fand diese Behandlungsform im sogenannten "Röntgen-Wertheim", bei dem in Analogie zu der 1898 von dem Wiener Gynäkologen Ernst Wertheim (1864 – 1920) für die Behandlung von Uteruskarzinomen (Gebärmutterkrebsen) entwickelten radikalen Gebärmutteroperation nicht nur der Tumor, sondern auch die potenziell miterkrankten Begleitgewebe in die Therapie einbezogen wurden.

1923, auf dem Höhepunkt der Inflation, stimmten die Behörden und die Universität unter dem Druck prekärer wirtschaftlicher Verhältnisse dem von Wintz schon länger verfolgten Plan einer Privatisierung des Röntgeninstitutes der Klinik zu. Für Wintz bedeutete dies, dass er nun ohne Rücksicht auf die von ihm ver- und immer wieder missachtete Bürokratie schalten und walten konnte, wie er wollte. Gleichzeitig wurde das Institut rasch zu einem wirtschaftlichen Erfolg.

Umfangreiche Umbau-, Renovierungs- und Erweiterungsmaßnahmen

Bereits 1919 noch in der Ära Seitz war der Frommel-Gessner-Bau auf der Hofseite um Räume für Patientinnen erweitert worden. Die ursprünglich geplante zusätzliche Aufstockung blieb nach dem Wechsel von Seitz nach Frankfurt am Main jedoch bis Anfang der 1950er Jahre aus. Wintz hat aber bis in die 1930er Jahre hinein weitere zahlreiche Umbau-, Renovierungs- und Erweiterungsmaßnahmen an der Klink vorgenommen, die er zu einem nicht unwesentlichen Teil aus seiner Privatschatulle finanzierte. Sie dienten zum einen der Anpassung der Räumlichkeiten an die Erfordernisse der radiologischen Forschung und Therapie. Zum anderen wollte er aber auch den Bedürfnissen seiner vornehmen Klientel aus dem In- und Ausland nach einem adäquaten Ambiente entsprechen.

Dazu gehörte ab 1931 eine grundlegende Modernisierung der Krankenzimmer. Anschließend verfügten die Räumlichkeiten der ersten Klasse über ein großes eigenes Bad mit Wanne, Bidet und WC. Jedes Bett der Privatabteilung wurde mit Telefon- und Rundfunkanschluss ausgestattet. Auch die Mehrbettzimmer erhielten eigene Waschgelegenheiten. Zwei neu angelegte Wintergärten sollten für ein wohnliches Ambiente sorgen. Schon 1929 war der gläsernen Verbindungsgang zwischen dem Menge- und dem Schroeder-Zweifel-Bau errichtet worden, der heute den Garten des 2005 fertiggestellten Geburtshilfe-Neubaus von dem durch die Altbauten gebildeten Innenhof abgrenzt. 1935 zog Wintz aus der Direktorenwohnung im Erdgeschoss des Schroeder-Zweifel-Baus in eine sehr repräsentative Villa mit parkartiger Gartenanlage, die er am Erlanger Burgberg hatte errichten lassen. In den dadurch frei gewordenen Räumlichkeiten wurden u. a. die heute unter Denkmalschutz stehende Bibliothek und ein Ärztekasino eingerichtet. Erstere war zuvor im „Frommel-Gessner-Bau“ untergebracht gewesen. All diese Maßnahmen machten Frauenklinik und Röntgeninstitut zum damals modernsten Baukomplex des Universitätsklinikums (Clemens Wachter 2016).

1933--1945

„Politisches Machtzentrum“ und Ort von Medizinverbrechen

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten und dem Erlass des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) ließen sich Wintz und sein leitender Oberarzt Rudolf Dyroff (1893-1966) für deren rassenpolitische Ziele instrumentalisieren. Die Klinik wurde wegen ihres Renommees zunehmend auch Anlaufstelle für prominente Parteigenossen und deren Angehörige. Wintz und Dyroff traten der NSDAP bei, der Klinikassistent Hans Albrecht Molitoris (1905-1988) fungierte als NS-Dozentenbundsführer der Universität und später auch als Gaudozentenführer. Von 1938 bis 1944 war Wintz zudem Rektor der Universität. Damit avancierte die Frauenklinik ab Mitte der 1930er Jahre zum „politischen Machtzentrum der gesamten Hochschule“ (Philipp Rauh 2018).

Unter der Leitung von Wintz und Dyroff wurden an der Frauenklinik bis zum Ende des „Dritten Reiches“ mindestens 513 Zwangssterilisationen nach dem GzVeN durchgeführt und dabei simultan in 13 Fällen bereits eingetretene Schwangerschaften abgebrochen. Das jüngste der Opfer war 13, das älteste 48 Jahre alt. Zwei der Frauen, eine 16- und eine 28-jährige, verstarben im Zusammenhang mit den operativen Eingriffen.

1936--1945

Zwangssterilisationen als Instrument wissenschaftlicher Profilierung

Dyroff nutzte die durch das GzVeN gegebenen Möglichkeiten zu seiner wissenschaftlichen Profilierung. So publizierte er 1936 über „Erfahrungen an den ersten 100 gesetzlichen Sterilisierungen“, wobei er eine von ihm modifizierte chirurgische Methodik propagierte. Der Veröffentlichung war 1935 bereits ein entsprechender Vortrag bei einer Tagung der Bayerischen Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde (BGGF) vorausgegangen. Darüber hinaus wurden im Gesetz nicht vorgesehene, radiologisch kontrollierte Kontrastmitteleinspritzungen in die Gebärmutter und Eileiter vorgenommen, die für die betroffenen Frauen schmerzhaft und nicht ungefährlich waren. Diese Hysterosalpingografien dienten postoperativ der „Erfolgskontrolle“ des Eingriffs. Einverständniserklärungen für diese weder medizinisch noch ethisch zu rechtfertigenden Maßnahmen sind nicht dokumentiert.

Außerdem führten Ärzte der Klinik zwischen 1943 und 1945 bei mindestens 136 „Ostarbeiterinnen“ Schwangerschaftsabbrüche durch, die für einige der Frauen tödlich endeten. Diese in der Literatur wegen ihrer besonderen Umstände ebenfalls als Zwangsmaßnahmen eingeordneten Abtreibungen entbehrten im Gegensatz zu den Sterilisationen jeglicher gesetzlichen Grundlage. Vorgenommen wurden sie lediglich auf der Basis einer Anordnung des Reichsgesundheitsführers Leonardo Conti vom 11. März 1943, wonach Abbrüche bei Zwangsarbeiterinnen aus dem Osten „auf Wunsch der Schwangeren“ möglich seien. Die meisten Erlanger Opfer stammten aus der Ukraine, viele aus Russland, einige aus Polen und Jugoslawien.

1945--1950

Entlassungen, ein Untersuchungsausschuss, Intrigen und kein Neuanfang

Entlassungen des NS-belasteten Führungspersonals, Intrigen im Zusammenhang mit der Neubesetzung des Ordinariates, ein Untersuchungsausschuss zu den Zwangsabtreibungen an den „Ostarbeiterinnen“ und schließlich das Ausbleiben eines Neuanfangs: Nach der kampflosen Übergabe der Stadt Erlangen an die vorrückenden US-Truppen am 16. April 1945 präsentierte sich die unzerstört gebliebene Frauenklinik funktionell als „Scherbenhaufen“ (Jürgen Sandweg 1993). Der leitende Oberarzt Rudolf Dyroff , der zunächst internierte und 1947 verstorbene Wintz sowie mehrere belastete Altassistenten waren nach Kriegsende von der Militärregierung aller Ämter enthoben worden. Die Klinik operierte danach immer wieder personell am Rande der Auflösung. Erst als das Kultusministerium 1950 den inzwischen formal rehabilitierten Dyroff gegen den Willen der Fakultätsmehrheit als neuen Ordinarius installiert hatte, gelangte sie wieder in ruhigeres Fahrwasser.

Zuvor hatte die vom damaligen Kultusminister Alois Hundhammer (CSU) durchgedrückte Ernennung Dyroffs allerdings noch einmal heftig Wellen geschlagen. Veröffentlichungen in der Illustrierten „Stern“ und im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ sowie in der Folge auch in der Lokalpresse thematisierten neben einem Vorwurf des Nepotismus auch die NS-Belastung Dyroffs und eine Kampagne gegen den von der Fakultät favorisierten Wintz-Nachfolger Walter Rech (1896-1975), der die Klinik ab Januar 1946 mit einer mehrmonatigen Unterbrechung bis August 1949 kommissarisch geleitet hatte, aber bei der Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Ablehnung gestoßen war. Mit im Spiel war der Kommunist Robert Ganse (1909-1972), ein erfahrener Gynäkologe, der sich - von Dyroff eingestellt - nach Jahren der Verfolgung im NS endlich eine wissenschaftliche Karriere aufbauen wollte, letztlich aber als Mitglied eines antifaschistischen Netzwerks in den Lagerkämpfen von Klinik und Universität scheiterte. Immerhin: in Erlangen entlassen, wurde er später in der DDR zu einem geachteten Klinikdirektor und Hochschullehrer.

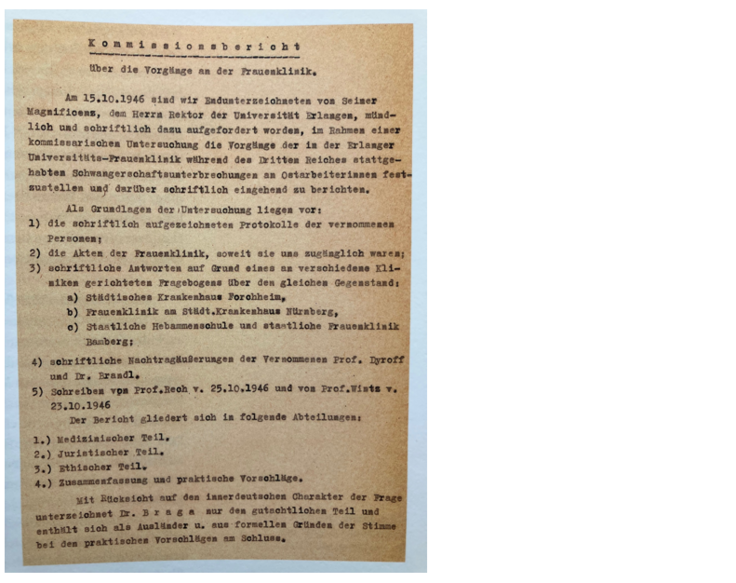

„Schwere Versündigung gegen die Grundgebote der Ethik“

Im Gegensatz zu den Sterilisationen nach dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) waren die Zwangsabtreibungen bereits ab Herbst 1946 Gegenstand eines universitären Untersuchungsausschusses und eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens gewesen. Im Ausschuss ergab sich ein düsteres Bild der Klinik und ihres Personals in den letzten Kriegsjahren: Für die Zwangsabtreibungen hatte man auf einer abseits gelegenen Station zwei Zimmer mit sechs bis acht Betten bereitgestellt, „damit die Ostarbeiterinnen unter sich blieben“. Bei den überwiegend von einem Altassistenten auf Weisung von Wintz und teilweise unter Aufsicht von Dyroff vorgenommenen Eingriffen wurden Schwangerschaften abgebrochen, die zu einem nicht unerheblichen Teil schon älter als 20 Wochen waren.

Der Ausschuss, dessen Bericht nie veröffentlicht wurde, gestand den Ärzten in seiner rechtlichen Würdigung der Vorgänge zu, im Bewusstsein von Gesetzmäßigkeit gehandelt zu haben. Mit ähnlicher Begründung wurde Ende Dezember 1948 auch das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gegen Dyroff und drei weitere Klinikärzte eingestellt: Sie hätten auf eine „gesetzmäßig in Ordnung gehende Handlung vertraut, sodass ihnen das Bewusstsein einer rechtswidrigen Handlung, das nach überwiegender neuer Rechtsprechung stets zur Erfüllung der Strafbarkeit einer Handlung zu finden ist, gefehlt hat.“

Die ethische Beurteilung des Untersuchungsausschusses war allerdings vernichtend ausgefallen: „[…] dies widerspruchslose Hinnehmen eines von oben kommenden Befehls zur Vornahme von Handlungen, die bis dahin als verbrecherisch galten, ist […] eine schwere Versündigung nicht nur gegen die Gebote der ärztlichen Ethik, sondern gegen die Grundgebote der Ethik überhaupt.“ Die Beteiligten seien daher unter keinen Umständen als wissenschaftliche und standesethische Erzieher der künftigen akademischen Jugend tragbar und sollten unverzüglich entlassen werden, hieß es. Der Dyroffschen Karriere tat dies jedoch auf längere Sicht keinen Abbruch.

1950--1962

Der „Scherbenhaufen“ wird aufgeräumt

Ungeachtet seiner Rolle in der NS-Zeit und dem anrüchigen Weg in das Ordinariat genoss Rudolf Dyroff aufgrund seiner wissenschaftlichen Leistung und seiner ärztlichen Tätigkeit in weiten Kreisen der Kollegenschaft und der Bevölkerung großes Ansehen. Auf dieser Basis wurde unter seinem Direktorat in den 1950er Jahren nach den Wirren der unmittelbaren Nachkriegszeit die Konsolidierung und Weiterentwicklung der Klinik möglich. Äußere Zeichen waren der Rückkauf des 1923 privatisierten Röntgeninstitutes von den Wintz-Erben durch den Staat sowie die räumliche Erweiterung im Bereich des Frommel-Gessner- und des Menge-Baus.

Im Detail handelte es sich um die bereits unter Seitz geplante Aufstockung des Frommel-Gessner-Baus, in der die Geburtshilfe mit einem neuen Kreißsaalbereich Platz fand. Die Erweiterungsmaßnahmen in der nordwestlichen Ecke der Klinikbauten schufen zusätzliche Räumlichkeiten für die Strahlentherapie, die Dyroff in der Tradition von Seitz und Wintz weiter vorrangig pflegte. Zu Ehren seines Lehrers führte die Einrichtung unter seinem Direktorat die Bezeichnung „Strahleninstitut Dr. Hermann Wintz an der Universitäts-Frauenklinik“.

Im Mittelpunkt der radiologischen Forschung und Therapie in der Ära Dyroff standen Bemühungen um eine Individualisierung der Strahlen-Behandlungspläne für die einzelnen Patientinnen - insbesondere bei der Anwendung von Radium zur Therapie der damals noch häufigen Fälle von fortgeschrittenem Gebärmutterhalskrebs. Eine wichtige Rolle spielte dabei Julius Weishaar (1919-2023), der als junger Facharzt für Röntgenologie und Strahlenheilkunde 1957 von Dyroff mit der Leitung des Strahleninstitutes beauftragt wurde und sich 1960 bei ihm habilitieren konnte.

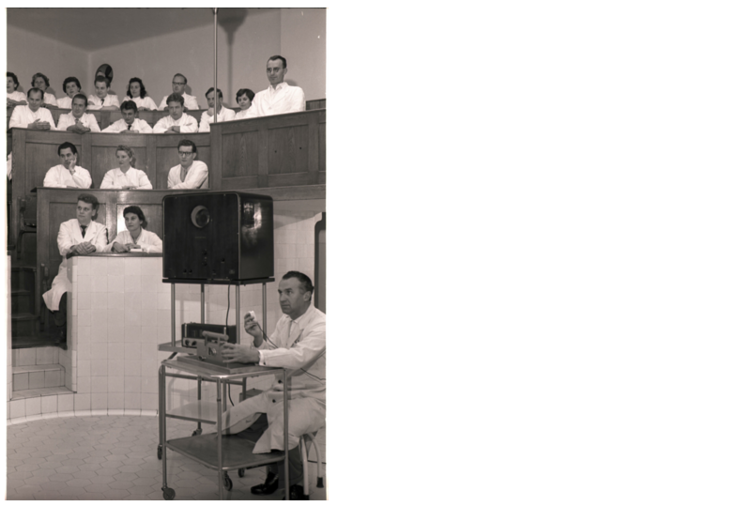

Bis zur Übergabe der Klinik an seinen Nachfolger 1962 engagierte sich Dyroff auch besonders für die ärztliche Aus- und Weiterbildung. Stets auf der Suche nach technischen Neuerungen wurde auf seine Anregung hin in einer OP-Lampe eine Fernsehkamera installiert, mit der chirurgische Eingriffe zu Lehrzwecken live an eine Wand des Kleinen Hörsaals der Klinik projiziert werden konnten (Abb. 13). Die „Erlanger Nachrichten“ feierten die entsprechende Premiere als „europaweit erstmalige Nutzung der Fernsehtechnik für die Lehre“.

1962--1982

Renaissance des Skalpells

Unter Dyroffs Nachfolger Karl Günther Ober (1915 – 1999), der die Klinik von 1962 bis 1983 leitete, kam es zu einer grundlegenden Neuorientierung: Nun wurden bösartige Erkrankungen nach fast fünfzig Jahren überwiegend radiologischer Therapie in erster Linie wieder operativ behandelt. Der neue Klinikchef, als ungewöhnlich begabter Operateur bekannt, war auch als Pathologe ausgebildet. Er hatte sich schon vor seiner Erlanger Zeit intensiv mit der feingeweblichen Untersuchung von gynäkologischen Tumoren beschäftigt. Ziel dieser Arbeiten, die er in Erlangen mit seinen neuen Mitarbeitern fortsetzte, war eine an das Tumorstadium angepasste Therapie: So sollten Überbehandlungen mit ihren negativen Folgen für die Lebensqualität der Patientinnen vermieden werden. Im Rückblick erscheinen dabei vor allem die Untersuchungen zum Gebärmutterhalskrebs richtungweisend.

Dennoch blieb die Strahlentherapie als komplementäre Behandlungsform weiterhin im Fokus. Von 1963 bis 1967 wurde der noch in der Ära von Rudolf Dyroff projektierte, großzügige Ausbau der Radium-Behandlungsabteilung im Untergeschoss des damaligen Strahleninstituts realisiert. Zusätzlich setzte Ober den Bau eines Strahlenbunkers für ein damals hochmodernes Gammatron 3-Bestrahlungsgerät durch, das von August 1966 bis März 1967 eingebaut wurde. 1976 wurde das Strahleninstitut unter der Leitung von Weishaar, seit 1970 Extraordinarius für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, zur selbständigen Abteilung.

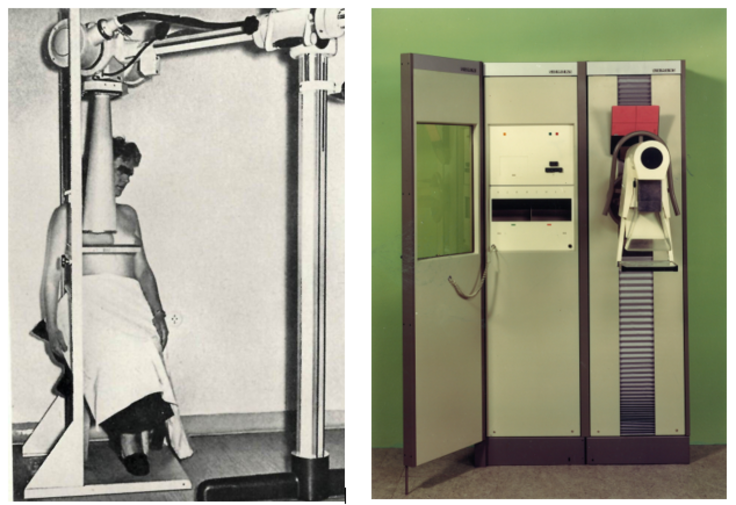

Wissenschaftlich gewann zunehmend die Bildgebung im Zusammenhang mit der Brustkrebsdiagnostik an Bedeutung, wobei verschiedene Verfahren erprobt wurden. Mit dem „Siemens Tridoros IV mit Mammatubus“ war 1964 in der Klinik ein erstes speziell für die Mammografie adaptiertes Röntgengerät zum Einsatz gekommen. Untersuchungen damit erforderten allerdings einen erheblichen Aufwand. Für die klinische Routine geeignet war erst der „Mammomat“. Die erste Generation dieser Geräte wurde Anfang der 1970er Jahre in Gebrauch genommen.

1982

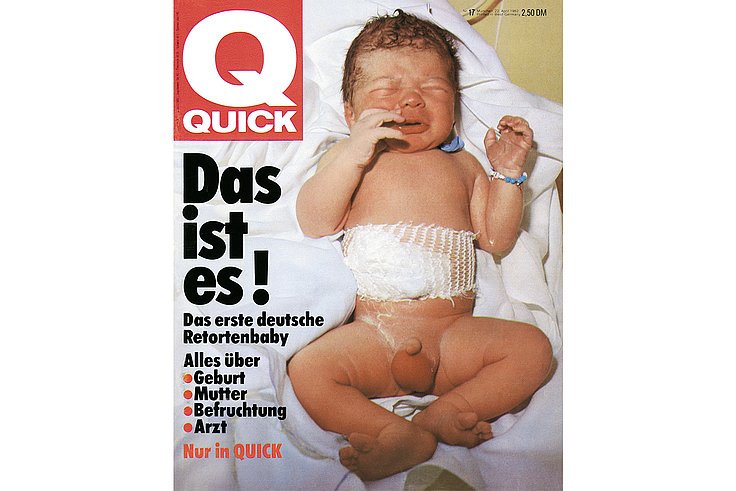

Das erste deutsche „Retortenbaby“

Das zumindest für die Öffentlichkeit und die Massenmedien spektakulärste Ereignis der Ära Ober fiel an das Ende seiner Amtszeit: die Geburt des ersten deutschen "Retortenbabys", das am 16. April 1982 in der Frauenklinik per Kaiserschnitt entbunden wurde. Der 4.150 Gramm schwere, gesunde Knabe war ebenfalls das Ergebnis intensiver Forschungsarbeiten. Sie hatten auf Anregung des Klinikchefs bereits in den sechziger Jahren begonnen – rund ein Jahrzehnt vor der Geburt des weltweit ersten, durch In-vitro-Fertilisation (IVF) gezeugten Kindes, das 1978 in England zur Welt kam. Erfolgreich in Erlangen wurde dann ein Team um Obers Oberarzt Siegfried Trotnow (1941-2004).

Ab 1984

Zunehmende Spezialisierung innerhalb des Faches

Norbert Lang (1936 – 2015), der 1984 die Nachfolge von Klinikchef Karl Ober antrat, setzte mit seinem Team die auf exakten feingeweblichen Untersuchungen basierende Form der stadienadaptierten Behandlung bösartiger Erkrankungen fort. Dies führte vor allem dazu, dass der Anteil brusterhaltender Krebsoperationen rasch zunahm. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Ausbau der Diagnostik mit bildgebenden Verfahren wie der Mammographie und dem Ultraschall.

Darüber hinaus trug Lang der rasanten Entwicklung Rechnung, die das Fachgebiet besonders im Bereich der Geburtshilfe und Pränataldiagnostik sowie der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin erlebte. Hier wurden große Arbeitsgruppen etabliert, die ihre Spezialgebiete in Forschung und Klinik erfolgreich vertreten konnten. Dabei kam auch der immer engeren Zusammenarbeit mit benachbarten Fachgebieten wachsende Bedeutung zu.

Allerdings verlor die Radiologie in der Frauenklinik mit dem Übergang des Ordinariats auf Lang und dem Ausscheiden ihres langjährigen Leiters Julius Weishaar 1985 ihren Status als selbstständige Abteilung. Die Strahlentherapie wurde in den 1977 eingerichteten, ersten bayerischen Lehrstuhl für dieses Fach integriert. Als die Universität 1996 zusätzlich einen Lehrstuhl für diagnostische Radiologie erhielt, geschah dies analog mit den entsprechenden bildgebenden Verfahren. Diagnostik, Therapie und Forschungsarbeiten dazu wurden jedoch weiter auch in Räumlichkeiten der Frauenklinik durchgeführt.